〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-3-1-502

営業時間 | 平日9:00~17:00 |

|---|

定休日 | 土日祝祭日 |

|---|

大阪府藤井寺市は2地区を防犯モデル地区に指定し、地区の街頭への防犯カメラ設置費用に対して、1/2上限を150万円とする助成事業を平成19年度の予算に盛り込みました。

これが大阪で最初の街頭防犯カメラ設置への補助金制度です。

この制度創設にあたり、市役所の担当の方から色々ご相談があり、アドバイスさせて頂きましたのが懐かしいです。

指定された2地区で防犯カメラの設置が決定し、弊社は1地区での導入にお手伝いさせていただきました。

この地区のメイン道路は車がなんとか交差できるほどの幅で、南北に何本か走っているのですが、北側の地区から通勤・通学などで駅に向かう人や自転車、また通勤時は裏道に利用され車の通行も多いです。

地区の役員の方にお聞きすると、上記のような状況ですので交通事故が多かったり、藤井寺市では少ない方に入るとのことですが「ひったくり」や「空き巣」が発生しているとのことでした。

せっかく防犯モデル地区に指定されたので、地区への街頭防犯カメラ導入を積極的に検討を始めたようです。

設置する上で懸念となるのは、

①どこに防犯カメラを設置するのか?

②どこに録画装置を置くのか?

③防犯カメラから録画装置までの配線をどうするかということです。

関西電力は電柱への防犯カメラの設置を許可してもらえますが、それ以外の録画装置などの設置は許可してもらえません。

当時のNTTは、電柱への防犯カメラ設置さえも許可してもらえなかったです。

また、今のように “一体型”と言われる、録画装置と防犯カメラが一体となった街頭防犯カメラがありませんでした。

ですので、例え、関西電力から許可が下りて電柱に防犯カメラを設置することができたとしても、録画装置をどこに置くのかを検討しなければなりません。

防犯カメラを設置した電柱のすぐ傍の家にご協力いただいて、家の中に置かせてもらうか、建物の壁面にレコーダを収納したボックスを設置する。

または、地区会館などの施設に録画装置などを設置したとして、電柱に設置した防犯カメラから施設までの配線をどうするのか、が問題になってきます。

関西電力やNTTの電柱を利用して配線することは可能ですが、申請して許可が出るまでに1〜2ヶ月かかります。

ですので、設置完了まで期間にゆとりがないと、電柱を使用したシステムは組めません。

その上、配線で使用した電柱の共架料を毎年、利用している電柱の数だけ支払わなければなりません。

それならと、新たにポールを建柱し、電力を供給してもらい、防犯カメラとキャビネットを設置。

そのキャビネットの中に、録画装置など防犯カメラ以外の必要機器を入れることにしました。

そうすれば、関西電力に電柱への防犯カメラ設置の許可申請や、関西電力やNTTへ配線する上で電柱を使用させてもらうための「共架申請」をしなくて済みますので、設置までの期間が短くなりますし、煩雑な申請手続きがかなり軽減されます。

ただし、道路へのポール建柱に関して、市道なら市役所に「道路占用許可申請」、建柱工事での道路使用に対し警察署へ「道路使用許可申請」と、電柱からポールへの電力供給の申請を関西電力にする必要があります。

関西電力への電力供給の申請は、電気工事会社ならお手の物ですので任せれば大丈夫!

ただ、ポールの建柱は業者が申請しても許可が下りません。

あくまでも、地区や自治会が申請者となって、役員の方と工事会社が一緒に市役所の道路を管理する部署へ出向いて相談から始めないと、手続きはスムーズにいきません。

地区・町会の役員の方が行くと、丁寧にアドバイスしてもらえますので、申請がスムーズにいきます。

しかし、自治体によって、市道へのポール建柱を認めてもらえない場合がありますので、設置箇所の選定段階で確認しておく必要があります。

最近の録画装置は「デジタルレコーダ」と言われるもので、パソコンでも使用されているハードディスクドライブを記憶媒体として搭載されたものが主流となっています。

ずっと録画していってハードディスクの容量がいっぱいになると、古いものから消しながら上書き録画していきます。

1〜2週間の期間を録画保存しておける記録容量がほしいです!

1ヶ月とか長期間録画となりますと、住民の理解が得られない場合があるでしょう。

設置した地区・町会で事件や事故があった場合、所轄の警察署がすぐに映像の照会を言ってこられますので、2・3日の短い期間でも問題ないです。

しかし、最低1週間、できれば10日から2週間の保存をお薦めするのは、他の地区・町会で事件・事故があって、逃走経路を推測していくと設置した地区・町会を通っている可能性がある場合にも録画映像の照会の申し出があるからです。

「デジタルレコーダ」を屋内に設置する分にはあまり気にする必要がないのですが、屋外に設置する時には雨に濡れないようにすることは当たり前ですが、もっと考えないといけないことがあるんです。

それは、なんだと思います?

・・・

・・・

・・・

「温度」なんです!

記録媒体であるハードディスクは、熱にとっても弱いんです。

記録媒体がハードディスク以外のもの、例えばSDカードなど熱に強いものもありですが、記録容量が少ないために、期間的に満足のいく録画ができなかったのです。

ですので、ハードディスクを記録媒体とするレコーダを屋外に設置する場合には、必ず熱対策をしなければいけないんです!

思い出してください。真夏の炎天下、屋外に駐車している車に乗り込んだ時の、あの熱気!

50度とか60度とか言われていますよね。

あんな環境下にデジタルレコーダを置くようなものです。

デジタルレコーダに合わせてキャビネットをコンパクトにすると、中がギュウギュウになっては熱が逃げにくくなります。

ですから、ゆとりをもって収納できるサイズとなりました。

ですが、デジタルレコーダが大きくては、それに伴ってキャビネットもかなり大きくなりますので、通常の約半分のサイズ(ハーフサイズ)の機種を選択。

そうすれば、キャビネット内のスペースに余裕を持たせても、キャビネット自体はそれほど大きくなりません。

今でこそコンパクトな録画装置が結構ありますが、当時はハーフサイズのデジタルレコーダって、なかなか無かったんです。

また、基本的に面が二重構造になっているキャビネットを選びました。

それは二重構造のおかげで日陰ができ、内部に直接熱が侵入するのを和らげるからです。

また、側面に換気口を2つ、排気口を2つ設け、排気口側には電動ファンを取り付けて強制的に空気を出すことによって、空気の流れを作ることができ、熱が滞留するのを防ぎました。

デジタルレコーダを屋外に設置したキャビネットに収納することには、配線の問題以外のことも解決してくれます。

それは、地区住民の方の理解を得やすくなるということ!

例えば、電柱に防犯カメラを設置して、傍の家に録画装置を置かせてもらうとします。

そうしますと、「その家の人が録画装置を再生して、生活を監視されるのではないか」と懸念される方がいると思います。

もちろん、そのような運用をする場合には、録画装置を鍵のかかるスチール製などのボックスに入れておく必要があります。

そして、映像を観る場合にはどのような手続きが必要か、誰が立ち会うのか、またボックスの鍵は誰が保管するのか。

デジタルレコーダにはパスワードを設定して、そのパスワードがないと操作できないようにできますので、誰が知っているのかなどの運用規程を定めておいた方がいいです。

それを地区住民に公表することによって、防犯カメラ設置への理解が得れると思います。

少し横道にそれましたが、今回ポールに設置したキャビネットの中に録画装置を収納しましたが、モニターは設置しませんでした。

普段は月に1度くらいの頻度で、地区の担当者がキャビネットにモニターを持って行き、中のデジタルレコーダにつないで、きちんと映像が録画されているのかをランダムに確認するだけ。

有事の際には、地区の役員の方が立会いの元、警察が映像を確認します。

ですので、地区住民の方に防犯カメラの設置を了承していただけたと思います。

こちらの地区では、あちこちに防犯を呼びかける手作りポスターを掲げられており、ちょっと歩くだけで防犯意識が高い地区だとわかりました。

その土壌がある上に、導入に向けて地区長を中心に役員の方が一致団結していらっしゃいましたので、スムーズな打ち合わせ・設置工事ができました。

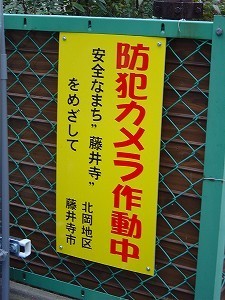

そして、防犯カメラ設置に対し、藤井寺市の指導で「防犯カメラ設置」の看板を製作して、防犯カメラを設置した辺りや地区の主な箇所に設置されました。

地区や自治会で設置する場合、リアルタイムの映像を観ることはほとんどないです。

運用としましては、普段は映像を撮り溜めしておき、犯罪が発生した際に警察や裁判所からの要請で映像提供する場合がほとんど。

ですので、最初は抑止効果を狙った防犯カメラ設置であっても、犯人の特定につながる映像が撮れる防犯カメラシステムを構築する必要があるんです!

例えば、

・1秒あたり、どのくらいのコマ数で録画する必要があるのか?※

※ご覧になっているテレビは、1秒間に紙芝居のページを30枚めくった感じなのです。

その1秒あたり30枚を減らしていくことで、録画できる時間を長くすることができます。

しかし、あまりにも少ないと走行している自転車や車を捉えることができない場合があります。

・録画装置は、どのくらいの録画容量があるのがいいのか?

・街頭に設置する防犯カメラシステムは、設置例以外にどんな方法があるのか?

・地区や町会の役員の方は普段忙しいから、なかなかきちんと映像が映っているか、録れているかを確認する時間がないけれども、防犯カメラや録画装置が故障したら簡単にわかるようにできないか?

・夜あるいは休日に開催される自治会の役員会で、街頭防犯カメラについて話してほしい!

・設置候補箇所を一緒に決めてほしい!

・候補箇所は決めたけど、どのような機種の防犯カメラを設置したら良いかわからない。現場を確認の上、機器の提案・見積りを出してほしい!

など、ご質問・ご要望がございましたら是非お問合せください。

「設置箇所完結型(録画装置も設置)カメラ3・4台」のお問合せはこちら!

防犯カメラシステムを工事後、地区・自治会役員の方へ操作説明させて頂く際には、「月に1度はきちんと録画されているのかを確認して下さい」とお願いしています。

しかしながら、皆さんお忙しかったり、機械モノに苦手意識もあり、なかなか実施して頂けていないのが実情です。

設置させて頂いた私共としましては、事件や事故が起こった時に手掛かりになる映像がきちんと記録されていてほしいんです。

事件や事故が起こってしまい、警察署などからの要請でいざ録画装置であるハードディスクレコーダに記録されている映像を再生しようとしたら、故障していて観れなかった、というのでは何のために設置したのかとなりますよね!

そこで、キャビネットの扉に、機器の動作状況が分かる“表示ランプ”を設置することにしました。

これは、2009年12月 大阪府藤井寺市の地区に設置させて頂いたものです。

普段は一番左の緑色だけが点灯していれば、正常に作動していることを表しています。

万が一、防犯カメラからの映像信号が来ていない、レコーダ内部の記録媒体であるハードディスクドライブの故障、キャビネットのファンの故障が起こると、①・②・③のランプをそれぞれ赤く点灯させるようにしました。

キャビネットのファンは、気温が30度以上となったら作動するようにしています。

夏場にファンが故障して、そのままずっと気づかないままですと、レコーダが熱で故障してしまう恐れがあるからです。

機器のカタログを見ますと、だいたいレコーダーの許容上限温度は40度。

夏場、実際にキャビネット内計測してみると、外気温くらいでした。

屋内でも、通気の悪いキャビネット内など設置環境によっては、もっと温度が高くなることもあります。

それを考えれば、屋外設置でも大丈夫です。

設置した街頭防犯カメラの近くに住まれている役員の方には、ウォーキング、犬の散歩、買い物などでキャビネットを設置している道を通る時に、ランプの状況だけを確認して下さいとお願いしております。

キャビネットを開けてモニターを繋ぐことなく、正常に作動しているかの確認ができ、手間がかからないんです。

例えば、「①番のランプが赤く点灯している」とご連絡頂きますと、どこが故障しているのかがわかりますので、弊社でも対応がし易くなります。

これなら、お願いされた方や役員交代時で引き継ぎを受けた方でも、普段ランプの状況だけを見ればいいので、あなたがご担当になられてもわかりやすいと思いませんか?

他で設置させて頂いた自治会では、年ごとにランプの状況を確認する担当者を決めて、週に1回設置箇所全てをまわっておられます。

しかし、いくら表示ランプが付いているからといって、ほったらかしでいいという訳ではありません。

たまには録画している映像の確認など、レコーダーに何らかの操作をしてほしいんです。

といいますのは、

記録媒体であるハードディスクの長持ちにつながるからです。

「設置箇所完結型(録画装置も設置)カメラ3・4台」のお問合せはこちら!

「設置箇所完結型(録画装置も設置) カメラ1・2台」のページはこちら!

録画装置をインターネット環境に接続していると、自動で時刻補正ができます。

しかし、街頭に設置する場合は、インターネットに接続させると費用が掛かります。

それが複数箇所となりますと、その箇所ごとにインターネット接続費用が掛かるため、接続しないことが多いです。

接続しないで単独で設置していると、どうしても内蔵されている時計の時刻が狂ってきます。

同じ機種でも狂う時間は違いますので、レコーダーを複数設置するとそれぞれが異なる時刻を表示するようになります。

家の掛時計やあなたの腕時計も、現在では電波時計のお蔭で正確な時を得られることが当たり前になってきました。

録画されている映像を証拠として考えたら、時刻が正確であるに越したことないですよね!?

地区の方に、月に1度くらい録画映像の確認と共に時刻修正もお願いしているのですが、なかなかキャビネットを開けるという行為自体、なかなか難しいです。

「じゃあ、自動的に時刻補正するようにすればいいやん!」ということで、メーカーにお願いして“GPSタイムサーバ”を組み込んでもらいました。

2011年3月、大阪府堺市の自治会に設置させて頂いたものです。

写真では見えないですが、ポール上部のプラボックス内にGPS受信アンテナを設置。

キャビネット内に収めた本体まで配線し、録画装置(レコーダー)と接続しています。

3時間ごとにGPS衛星から時刻を取得して、レコーダーの時刻を補正しています。

これで、自治会の方がキャビネットを開け、モニターを繋いでの時刻修正の手間を省けました。

ところで、この写真を観て、おかしいと思いませんでしたか?

実はレコーダを収納したキャビネットが底で2.5mの高さに設置しているんです。

公園を管理する部署との設置に関する打ち合わせで、遊ぶお子さんに配慮して、その高さを要望されました。

これではキャビネット内のレコーダにモニターを接続して、録画映像を観ることが困難です。

それでポールの裏側に小さなボックスを設置し、キャビネットからLANケーブルを配線してきて、そのボックス内に収めました。

LANケーブルを遠隔監視ソフトを入れたノートパソコンに接続することで、脚立などに昇らずに安全に録画映像を確認することができます。

もちろん、現在の高画質な200万画素の防犯カメラやそれに対応するレコーダで組めますよ!

「設置箇所完結型(録画装置も設置)カメラ3・4台」のお問合せはこちら!

「設置箇所完結型(録画装置も設置) カメラ1・2台」のページはこちら!

お問合せ・ご相談はこちら

担当:松井 毅(たけし)

営業時間:平日9:00~17:00

定休日:土日祝祭日

大阪府大阪市の株式会社ディプスです。

大阪・奈良・兵庫(南東部)・京都(南部)を中心に、高齢者施設・病院などにベッド周りでの転倒予防・転落予防に役立つ離床センサーや、認知症の方が徘徊で建物外に出られようとするのを検知する徘徊検知システム(徘徊センサ)を始めとする機器の販売・設置をしております。

また、高齢者施設・病院内での監視カメラシステム・防犯設備の設置、自治会・駐車場などへの街頭防犯カメラシステムの設置工事をしております。

どうぞお気軽にご相談ください。

地区・自治会への街頭防犯カメラ設置

会社紹介

介護施設・病院の業務効率化にインカム活用

高齢者施設・病院内での徘徊検知

既設のナースコールシステムにお手軽追加!ワイヤレスナースコールボタン

離床センサー

ナースコールシステムの新設・更新費用で、お困りの高齢者施設はございませんか?

このようなことも手掛けております!

プロフィール